[alt]災害時に避難する高齢者と介護スタッフの写真

災害時には、小規模な介護・福祉施設でも、利用者や職員の安全確保や事業継続が重要です。しかし、BCP(事業継続計画)を作成するのは、時間やコストがかかると感じる方も多いでしょう。そこで、この記事では、ひな形を使って自分でBCP対策を行う方法を紹介します。

BCPとは何か?

BCPとは、Business Continuity Planの略で、災害や事故などの非常事態において、事業を継続するための計画です。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

[link]ブログ内の別のページ

小規模介護・福祉施設のBCP作成に必要なもの

小規模介護・福祉施設のBCP作成には、以下のものが必要です。

– ひな形

– 災害リスク分析表

– BCPチェックリスト

– BCPマニュアル

これらのものは、インターネット上で無料で入手できます。例えば、以下のサイトでは、小規模介護・福祉施設向けのBCPひな形やチェックリストがダウンロードできます。

[link]https://www.bousai.go.jp/taisaku/bcp/bcp_hinagata.html

内閣府防災ホームページ「小規模介護・福祉施設向け BCP ひな形」

[link]https://www.jfca.or.jp/bcp/

社会福祉法人日本福祉協会「社会福祉法人向け BCP チェックリスト」

これらのひな形やチェックリストを参考にしながら、自分の施設に合わせてカスタマイズしていきます。

ひな形を使って自分でBCP対策を行う手順

1. 災害リスクの特定と評価

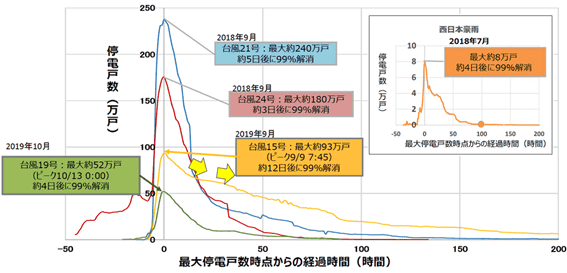

まず、施設が置かれている地域の災害リスクを特定し、そのリスクの高さや頻度を評価します。地震、洪水、台風など、どのような災害が考えられるのかをリストアップし、それぞれのリスクを高・中・低の3段階で評価します。

[voice]「25年間防災業界で活動してきた経験から言えることは、リスクの特定はBCP作成の最も重要なステップです。」 – 吉岡 隆治

2. BCPの目的と方針の策定

次に、BCPの目的と方針を策定します。BCPの目的とは、災害時にどのような事業を継続するか、どのような利益や価値を守るかを明確にすることです。BCPの方針とは、BCPの作成や運用における基本的な考え方や方向性を示すことです。BCPの目的と方針は、施設の理念やビジョンに沿って作成します。

[voice]「BCPの目的と方針は、施設の経営者や責任者が主体的に決めるべきです。それが、職員や利用者に対する信頼と責任を示すことになります。」 – 吉岡 隆治

3. BCPの対象範囲と優先順位の決定

続いて、BCPの対象範囲と優先順位を決定します。BCPの対象範囲とは、災害時にどのようなサービスや業務を継続するか、どのような施設や資源を活用するかを決めることです。BCPの優先順位とは、災害時にどのサービスや業務を最優先に復旧するか、どの施設や資源を最優先に確保するかを決めることです。BCPの対象範囲と優先順位は、利用者や職員のニーズや安全性、事業の重要性や緊急性などを考慮して決めます。

[voice]「BCPの対象範囲と優先順位は、災害時に最も必要なものから順に決めていくことがポイントです。すべてを同じレベルで継続しようとすると、効率も効果も低下します。」 – 吉岡 隆治

4. BCPの具体的な内容の作成

ここからは、BCPの具体的な内容を作成していきます。BCPの内容には、以下のような項目があります。

– 災害発生時の対応体制や連絡網

– 利用者や職員の避難・救助・安否確認方法

– 施設や備品の保護・復旧方法

– 代替施設やサービスの確保方法

– 情報管理や外部連携の方法

これらの項目について、ひな形を参考にしながら、自分の施設に合わせて詳細に記入していきます。例えば、災害発生時の対応体制や連絡網については、以下のように記入できます。

[alt]災害発生時の対応体制と連絡網の図

– 災害発生時の対応体制は、施設長が最高責任者となり、各部門の責任者や職員がそれぞれの役割を担います。

– 災害発生時の連絡網は、施設長が最高責任者として、各部門の責任者や職員、利用者や家族、関係機関などに連絡を行います。

– 災害発生時の連絡手段は、電話やメール、SNSなどを活用します。ただし、通信環境が悪化する可能性もあるため、予備の手段も用意します。

[voice]「災害発生時の対応体制や連絡網は、事前に確認しておくことが大切です。また、定期的に訓練や見直しを行うことで、実効性を高めることができます。」 – 吉岡 隆治

5. BCPマニュアルの作成と配布

最後に、BCPの内容をまとめたBCPマニュアルを作成します。BCPマニュアルは、災害時に参照するための文書です。BCPマニュアルには、以下のような情報が含まれます。

– BCPの目的と方針

– BCPの対象範囲と優先順位

– 災害リスク分析表

– BCPチェックリスト

– BCP各項目の詳細

BCPマニュアルは、印刷して施設内に掲示したり、職員や利用者に配布したりします。また、電子データとして保存したり、クラウドサービスにアップロードしたりします。

[voice]「BCPマニュアルは、災害時に迅速かつ効果的に対応するための重要なツールです。しかし、作成しただけでは意味がありません。職員や利用者に周知し、理解してもらうことが必要です。」 – 吉岡 隆治

まとめ

この記事では、小規模介護・福祉施設のBCP対策をひな形を使って自分でする方法を紹介しました。BCP対策は、以下の手順で行うことができます。

1. 災害リスクの特定と評価

2. BCPの目的と方針の策定

3. BCPの対象範囲と優先順位の決定

4. BCPの具体的な内容の作成

5. BCPマニュアルの作成と配布

BCP対策は、小規模な介護・福祉施設でも、自分で行うことができます。ひな形を活用しながら、自分の施設に合わせてカスタマイズしていきましょう。BCP対策を行うことで、災害時に利用者や職員の安全確保や事業継続ができるようになります。