最近地震や大雨による災害が増えており、不安を抱えている方が増えてきています。そういった天災をなくすことはできませんが、発生した際に備えておくことはできます。

災害が起こってしまってから、準備をしてからでは遅いのです。災害が起こった際、一番重要なのが「電気」の確保です。そのためには、防災用蓄電池を用意しておきましょう。

この記事では、防災用蓄電池を選ぶ際のポイントについて、ご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

防災用蓄電池とは

防災用蓄電池は、災害時や停電時に機能するための蓄電機能を備えたバッテリーのことです。多くの防災施設や避難所では、停電が発生しても電力を供給できるように整備が進められています。現在では、太陽光パネルを備えた施設や街灯なども一般化しており、防災用蓄電池の用途はますます広がっています。

防災用蓄電池の種類は

防災用蓄電池には、次のような種類があります。

- 鉛蓄電池:最も安価な蓄電池ですが、寿命が短く、重量が大きいというデメリットがあります。

- リチウムイオン電池:最も高価な蓄電池ですが、寿命が長く、軽量であるというメリットがあります。

- ニッケル水素電池:鉛蓄電池とリチウムイオン電池の中間的な性能を持ち、価格も比較的手頃です。

- ニッケルカドミウム電池:リチウムイオン電池より安価ですが、環境に悪影響を与えるカドミウムを使用しているため、現在では製造されていません。

防災用蓄電池の選び方

蓄電池を選ぶ際は、どのような機器に使用するのか、どれくらいの時間使用することが重要です。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

使用機器

まずは、停電した際に、最低限何を動かしたいのかを決めておく必要があります。停電してしまった際に、普段と変わらない生活を送ろうと思うと、必要な電気量も多く必要になりますし、それだけの電気をまかなうための蓄電池を準備するにも多額の費用がかかってきます。

もちろんお金に余裕があれば、問題ありませんが、小規模の施設ではそうも言っていられません。そのため、最低限「これだけは動かさなければならない」という機器を決めましょう。

例えば、災害時に連絡がつくようにしたければ、パソコンやモデム、スマートフォンの充電などが必要となりますし、食事に重きをおけば冷蔵庫や電気ケトルなどといったように、最低限必要なものが変わってきます。

このように最低限動かしたい機器を決めておくことで、どれくらい蓄電池を準備しておけばいいのかもわかります。停電時に備えて優先すべきことを決めておきましょう。

使用時間

使用機器を決めたら、次は、その機器をどのくらいの時間動かす必要があるかも決めましょう。もちろん使用時間は長いに越したことはありませんが、先ほど同様に、使用時間が長くなればそれだけ必要な蓄電池に数も増えてきます。

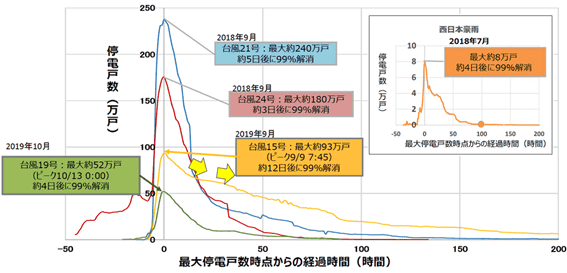

下記の資料によると、おおむね48時間で大部分の電力が復旧していることがわかります。つまり、最低1日、余裕があれば2日分の電力確保が最低限のラインとなりそうです。

ノートパソコンやスマートフォンは災害時、必須ですので数回分の充電容量確保が必要でしょう。また、冷暖房は大きな電力を使わない代替え案を検討してみるのも一つの手です例えば、冬場なら湯たんぽやストーブ、布団、夏場なら扇風機や氷のうなども検討に入れておきましょう。

使用機器と使用時間が決まったら、それらを考慮して算出されるワット数を元に蓄電池の容量を決定します。その計算方法を次にで解説します。

蓄電池の容量の計算方法

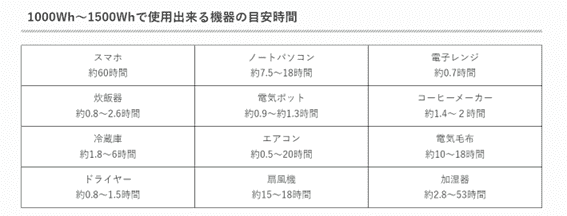

蓄電池の容量は、使用機器と使用時間を考慮して算出されるワット数(Wh)から求めることができます。計算自体は簡単ですが、全てをしっかりと計算することは難しいですよね。一般的な1kWh~1.5kWhの蓄電池で使用できる機器の目安時間は下記の通りです。

1kWh~1.5kWhの蓄電池で使用できる機器の目安時間

1kWh~1.5kWhの蓄電池で使用できる機器の目安時間蓄電池の値段は何で決まる?

蓄電池の価格は、いくつかの要素によって決まります。以下に、主な要素を4つご紹介します。

- 蓄電容量:蓄電池の容量は、一度に蓄えられる電力の量を表します。通常、蓄電容量が大きいほど高価になります。容量はキロワット時(kWh)で表され、大容量の蓄電池は、より多くの電力を蓄えることができるため、需要が高まります。

- 技術革新と需要供給:蓄電池市場は急速に成長しており、技術革新によって新しいタイプの蓄電池が登場しています。需要と供給のバランスも価格に影響を与えます。需要が高まれば価格も上昇し、逆に供給が増えれば価格は下がる傾向があります。

- 蓄電池の種類:蓄電池はさまざまな種類があります。例えば、リチウムイオンバッテリーや鉛酸バッテリーなどがあります。異なる種類の蓄電池は製造コストや性能に違いがあり、それに応じて価格も異なります。

- 製造コスト:蓄電池の製造には原材料、製造プロセス、労働力などのコストがかかります。これらのコストは、価格に反映される要素です。特に大容量の蓄電池は、製造コストが高い傾向があります。

蓄電池の価格は、メーカー、容量、設置場所、工事費などによって異なります。ここでは、家庭用蓄電池の価格の相場を、1kWhの容量で具体例をご紹介します。

- 鉛蓄電池:1kWhあたり約10万円~15万円

- リチウムイオン電池:1kWhあたり約20万円~30万円

- ニッケル水素電池:1kWhあたり約15万円~20万円

例えば、1kWhの鉛蓄電池を設置する場合、本体価格が約10万円+工事費となります。5kWhの鉛蓄電池を設置する場合、本体価格が約50万円+工事費がかかることになります。

蓄電池の価格は、年々下がってきているため、今後もさらに安くなる可能性があります。また、国や自治体から補助金が出る場合がありますので、設置を検討している方は、事前に調べてみてください。

まとめ

この記事では、施設で防災用の蓄電池を選ぶ際のポイント、価格についてご紹介してきました。緊急事態に備えて、準備を進めておきましょう。

私たちは全国の介護施設のBCP(事業継続計画)策定支援も取り組んでいます。そのなかで、蓄電池に関する部分でも

ご相談いただけますので、不安なことや分からないことがあれば、気軽にご相談ください。