はじめに

このページは、小規模な介護施設・福祉施設・医療施設のBCP策定の書き方について記載しています。

大手企業や一般的な企業においての書き方は、中小企業庁のBCPに対するページに詳しく記載していますため、そちらをご参照ください。

BCPは、その必要性や理念などには共感できますが、現行制度では、小規模な介護施設などの管理者の事情が軽視されており、その割に過大な業務責任が負わされています。

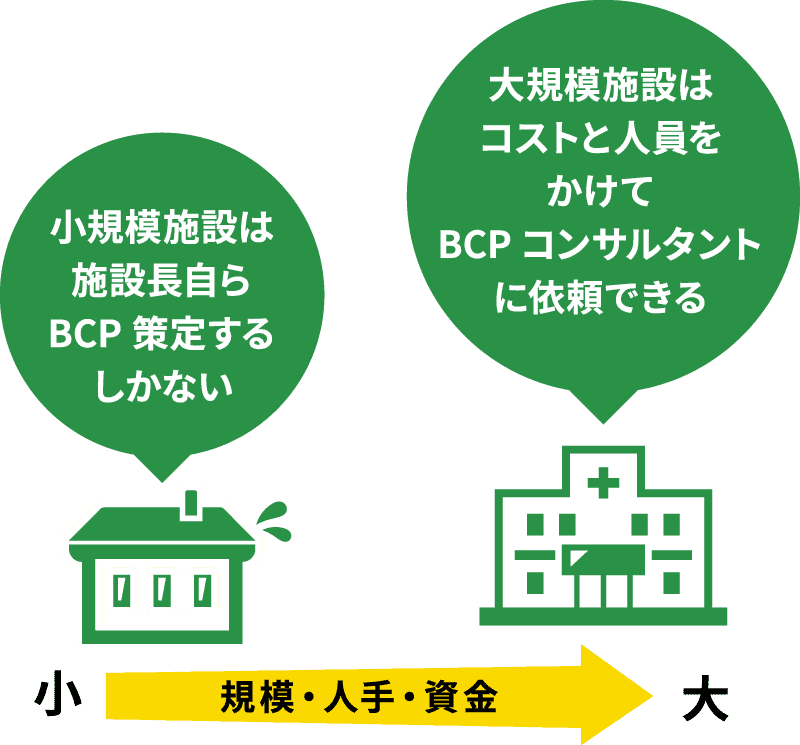

大規模施設では予算をかけて、「BCP コンサルタント」に依頼することがありますが、数百万円の策定費と人員を確保する必要があるため、小規模介護施設では現実的ではありません。

小規模介護施設では予算に加え、時間や人員が限られます。

そのため、現場の仕事を持っている施設長自身がBCP対策に取り組むことになりがちです。

その結果、BCPという莫大な業務に圧倒されて後回しになってしまうケースが多いのが実情です。

しかしながら、期限は2024年4月と刻々と迫ってきております。

それまでに策定をしなくては、行政指導による減算や指定取り消しなどのペナルティの可能性が非常に高いです。

このページでは、小規模介護施設向けにBCP策定支援サービスを行っている、株式会社イグジットによるBCP策定対策マニュアルとして、BCPをご自身で作られる方向けに説明をしていきます。

BCP(Business Continuity Plan)とは、事業継続計画とも呼ばれ、災害や事故、感染症などのリスクに備え、事業を継続するための計画書です。

介護施設においては、災害や事故、感染症などのリスクにより、利用者やスタッフの安全が脅かされることがあります。そのため、BCPを策定しておくことは非常に重要です。

BCPを策定することで、事前にリスクを洗い出し、備えあれば憂いなしという状態をつくることができます。

心構え

BCPに対して、厚生労働省の求める要件は非常に大きく、小規模介護施設や小規模福祉・医療施設等には大きくのしかかってきています。

一般的な小規模介護施設(従業員数17人)の場合、作成にかかる時間は300時間で、ページ数は73ページに上ります。

一日3時間使えたとしても5カ月は必要です。これは、テンプレートを用いて作成した場合でも変わりありません。

なぜなら、BCPは消防計画と異なり、施設によってそれぞれ内容が全く変わってきます。テンプレート通りでは行きません。

標高や川からの距離、スタッフの人数、利用者様の介護度などなど、災害リスクや災害時の優先順位も異なるのです。

これらの検討項目数は、累計184項目にも上ります。更に言えば、災害リスク分析の専門性も必要になります。

そして、監査基準は「その組織で実際に使えるものなのか」となります。

監査基準を見たない場合には、先に述べた行政指導・処分(減算や指定取り消し)というペナルティを受けてしまうのです。

ゆえに、多くの介護事業所では数百万をかけてBCPコンサルタントに依頼をしているのです。

BCPを自力で策定するには、これらのことにも留意しながら作成しなくてはなりません。ご注意ください。

<

<

BCP対策の自力策定・作り方

BCPを自力で作成するためには、およそ184にのぼる項目について、それぞれ決定したり、リスクの算定・検討をしたり、その対策について書いていかなくてはなりません。

BCP作成のための184の検討項目

BCP作成のための事前検討項目は、以下の通りです。

ヒト58項目

- BCP策定目的の立案、なぜBCPを策定するのか

- 緊急時守るべきことの優先順位は何か、その決定

- 平常時の災害対策推進メンバーの策定

- 平常時の災害対策対応フローチャート策定

- 近隣の過去の災害発生区域より、避難経路の選定

- 優先業務の選定(入所、訪問、通所)

- 出勤率に応じた優先業務選定

- 予想される人員不足人数算定

- 過去退職者への応援要請

- 近隣の事業所への応援要請

- 避難経路に物を置かない教育がなされているか

- 通信が麻痺した際のための代替通信手段はあるか

- BCP発動基準を地震、水害に分けて明確に定めているか

- 災害発生時、全スタッフへ送信するメッセージの内容を決めているか

- 災害発生時、誰が何をするか初期行動を決めているか

- 全スタッフの安否確認をリスト化する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、地域の医療機関に連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、保健所へ連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、利用者が利用する他のサービス事業者へ連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、スタッフの兼務先に連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、感染疑い者の家族へ連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、感染疑い者以外の家族へ連絡する担当者を決めているか

- 新型コロナウイルス感染疑い者発生時、関係業者へ連絡する担当者を決めているか

- 各施設ごとに、勤務できる職員が/になったときの増員可能人数を算定しているか

- 各施設ごとに、緊急時の増員策を持っているか

- 過去退職者に緊急時の応援要請をしているか

- 近隣の施設との間に、緊急時の人員応援提携をしているか

- 災害発生時、利用者の安否確認担当者を決めているか

- 利用者の安否確認シートを定めているか

- 災害発生時、職員の安否確認担当者を決めているか

- 職員の安否確認シートを定めているか

- 重要業務を継続するために、停止する業務を定めているか

- 他施設、法人と提携関係を作っているか、リストにしてあるか

- 医療機関と提携関係を作っているか、リストにしてあるか

- 社協、行政、自治会等の連絡先をリストにして毎年更新しているか

- 災害時の対策本部長を決定しているか

- 災害時の対策本部副部長を決定しているか

- 災害時の設備、調達班長を決定しているか

- 災害時の医療、看護班長を決定しているか

- 災害時の給食班長を決定しているか

- 職員、利用者の体温、体調チェックリストを作成しているか

- 毎日、職員、利用者の体温、体調チェックをする仕組みができているか

- 感染(疑い)者、濃厚接触者の管理リストを作成しているか

- 職員緊急連絡網を作成しているか

- 来所者立入時体温チェックリストを作成しているか

- 医療機関への搬送担当者を決めているか

- 職員の参集基準を定めているか

- 職員の非参集基準(参集しない基準)を定めているか

- 参集対象者には事前に告知し同意をとっているか

- 職員の休憩場所を設けているか

- 職員の宿泊場所を設けているか

- 長時間勤務となる場合の最低休日数を定めているか

- マスコミへの公表のタイミング、範囲、内容、方法について定めているか

モノ102項目

- 建物の建築年が新耐震基準以降であるか確認

- 柱、壁、床の補強、X型補強が必要か建築専門家に確認

- 天井石膏ボード落下防止措置が必要か建築専門家に確認

- 廊下、出入り口のガラス飛散防止フィルムの貼り付けが行われているか、また必要性の確認

- 事務所のキャビネットは転倒防止措置が取られているか

- 食器棚は転倒防止措置及びガラス飛散防止フィルムの貼り付けが行われているか

- 利用者居室の家具は壁に固定されているか

- パソコンは机に固定し、重要データのバックアップが取られているか

- 停電時も稼働させるべき設備の電気容量の算定が行われているか

- 上記算定に基づき自家発電設備か大容量バッテリーを備えているか

- 停電時の照明器具を用意しているか

- 冬季の停電時、暖房器具の代替策を用意しているか(毛布、灯油ストーブ等)

- ガス停止時に調理ができる対策をしているか(カセットコンロ、ホットプレート等)

- 給湯設備の停止時、入浴の代わりとなる対策をしているか

- 飲料水が一日何リットル必要となるか算定しているか

- 必要量の飲料水確保が行われているか

- 電気やガスを使った調理が不要な食事を用意しているか

- 水道停止時、トイレの代替策を用意しているか

- 簡易トイレの必要数を算定しているか

- 消毒のためのアルコール必要数を算定しているか

- アルコールを必要数確保、もしくは業者と提携しているか

- ハンドソープ、手袋、エタノール等清掃用具を確保しているか

- スマートフォン充電用のバッテリーを用意しているか

- パソコン、wifiを稼働させるバッテリーを用意しているか

- 水害対策用品を確保しているか

- マスクを必要量用意しているか

- 体温計を必要量用意しているか

- ゴム手袋を必要量用意しているか

- フェイスシールドを必要量用意しているか

- 使い捨て袖付きエプロンを必要量用意しているか

- 次亜塩素酸ナトリウム液を必要量用意しているか

- ガーゼ・コットンを必要量用意しているか

- トイレットペーパーを必要量用意しているか

- ティッシュペーパーを必要量用意しているか

- 保湿ティッシュを必要量用意しているか

- 紙おむつを必要量用意しているか

- 石鹸、液体せっけんを必要量用意しているか

- 発電機の燃料を用意しているか

- 電源リールを必要量用意しているか

- 着火用ライターを必要量用意しているか

- 給水用ポリタンクを必要量用意しているか

- ラジオ、トランシーバーの必要性を確認し用意しているか

- 携帯電話のモバイルバッテリーを必要量用意しているか

- パソコンのデータバックアップは取られているか

- ヘッドライト、懐中電灯を必要量用意しているか

- ランタン、投光器を必要量用意しているか

- 乾電池を必要量用意しているか

- マッチ、ライター、ろうそくを必要量用意しているか

- 石油ストーブを用意しているか

- カイロを必要量用意しているか

- 湯たんぽ、保冷剤を必要量用意しているか

- 扇風機を必要量用意しているか

- 土のう、ゴムボートを必要量用意しているか

- ヘルメット、防災頭巾を必要量用意しているか

- メガホン、拡声器を必要量用意しているか

- タンカ、リヤカーを必要量用意しているか

- 車いすを必要量用意しているか

- 携帯用酸素吸入器を必要量用意しているか

- 救助工具セットを用意しているか

- 大型テントを用意しているか

- ブルーシートを必要量用意しているか

- ロープ、ガムテープを必要量用意しているか

- 軍手を必要量用意しているか

- 雨合羽、防寒具を必要量用意しているか

- 自転車を用意しているか

- ドライシャンプーを必要量用意しているか

- 歯ブラシを必要量用意しているか

- タオルを必要量用意しているか

- 生理用品を必要量用意しているか

- ビニール袋を必要量用意しているか

- 段ボールベッドを必要量用意しているか

- 毛布を必要量用意しているか

- 寝袋を必要量用意しているか

- 保存食を必要量用意しているか

- 米(無洗米)を必要量用意しているか

- 缶詰、冷凍食品を必要量用意しているか

- インスタント食品、栄養ドリンクを必要量用意しているか

- 紙コップ、紙皿を必要量用意しているか

- 割りばし、使い捨てスプーンを必要量用意しているか

- ペーパーナプキン、ウエットティッシュを必要量用意しているか

- ラップ、ポリ袋、ごみ袋を必要量用意しているか

- カセットコンロを必要量用意しているか

- カセットボンベを必要量用意しているか

- ホットプレートを必要量用意しているか

- 包帯、三角巾を必要量用意しているか

- 対策本部用ホワイトボードを用意しているか

- 対策本部用マーカー(黒、赤)を用意しているか

- 対策本部用黒板けしを用意しているか

- BCPマニュアルをすぐ持ち出せる場所に用意しているか

- 模造紙、付箋を用意しているか

- 養生テープ、ガムテープを必要量用意しているか

- サインペンを必要量用意しているか

- 敷地レイアウト図を用意しているか

- 周辺地域地図を用意しているか

- 推進体制図を用意しているか

- 連絡先リストを用意しているか

- 給水方法の確認(場所、給水容器の確保)

- スプリンクラー貯水槽が使えるか確認

- 重要書類保管場所をBCPに明記する

- 簡易トイレを使用して出た排せつ物の一次置き場確保

- 破損個所は写真を撮っておくことが周知されているか

- 修理が必要な個所をリスト化しておく

金銭8項目

- 固定費(人件費、家賃、光熱費等売上に関わらず必要な出費のか月分)に基づき必要資金を算定しているか

- 内部留保で必要資金を賄えるか

- 銀行に事前の借入枠を確保しているか

- 火災保険の更新は行われているか

- 火災保険は地震保険が含まれているか

- 銀行借り入れには経営者保証があるか

- 経営者に万一の事があった場合、借入一括返済できる対策ができているか

- 経営者に万一の事があった場合、当面の運営資金対策ができているか

環境11項目

- 津波ハザードマップの確認、検証

- 洪水ハザードマップの確認、検証

- 地震ハザードマップの確認、検証

- 土砂災害ハザードマップの確認、検証

- 近隣の過去の災害発生区域確認

- 自治体公表の被害想定確認、検証

- 自治体公表の被害想定に基づき、自施設で想定される影響を検証

- 近隣の公衆電話設置位置の確認

- 施設内外の避難場所を定めているか

- 施設外の避難場所へ移動する方法を定めているか

- 施設外の避難場所は災害種別によって複数設けているか

訓練10項目

- 入職時研修の担当者及び内容決定

- 全スタッフを対象としたBCP研修の時期と内容決定

- 災害発生時の役割分担、実施手順訓練の実施

- 災害発生時の人員の代替策、物資調達訓練の実施

- 災害を自分事と感じ、気持ちを動かすシミュレーション訓練の実施

- 訓練実施後、BCPの検証・見直し

- 全スタッフがを使えるようにしておく

- 公衆電話使用方法の訓練実施

- 水道停止時、即座にトイレを使用しないよう張り紙をする教育・訓練

- 半年に一度、シミュレーション訓練が行われているか

概ね以上になります。

概ね、と記載したのも、事業所の数や場所、それぞれの人員、その構成や地域的特徴や歴史的観点などによっても変わってくるからです。

各種ハザードマップや、自治体による案内等々まで、BCP作成における検討項目に入ります。

また、これらはあくまでも検討項目であり、BCPそれ自体ではないことにもご留意ください。

BCP対策のひな形

以上の項目を検討し終えたら、いよいよBCPの作成に入ります。

概ねのひな形というのは、厚生労働省のページにあるもので問題ありません。

しかし、ひな形を満足させるために先の184の項目に加え、以下の項目を検討・決定する作業が発生します。

・土地の形状による災害リスク分析

・その災害が起きたとき、施設でどんな被害を受けるか想定

・その災害が起きたとき、業務の内どの業務をストップするか決定

・最低限の業務に最低何人必要なのか算定

・その人数をどうやって集めるのか決める

その他、様々な決めごとがあります。

ひな形では「災害リスクを分析する」としか書かれていないため、それだけでは間違いなく行き詰まります。

BCPは万が一が起きた際に、絶対の確度を持って行動するための指針でなくてはならないのです。